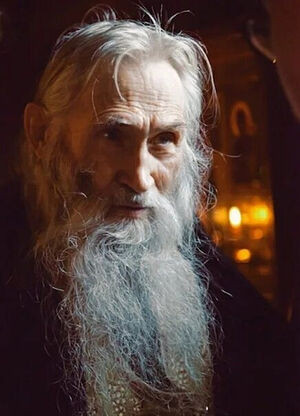

В келлии у старца Илия

22 марта – День Ангела у схиархимандрита Илия – одно время в Переделкино проходил так: с утра – служба в храме, потом – короткий перерыв и прием посетителей в одном из небольших домиков неподалеку, с примечательной табличкой на воротах: «Посторонним вход запрещен». Сюда приходили десятки и сотни людей, и посторонних среди них, надо полагать, не было.

Весь людской поток управлялся одним-единственным человеком – многолетним помощником Георгием Богомоловым. Этот человек гармонично сочетал в себе несочетаемое, являясь охранником и психологом одновременно: глядя на людскую толпу, он каким-то безошибочным образом определял, кому действительно к старцу надо, а кто может подождать, а были ещё и те, кто пытался попасть из любопытства. Георгий их сразу вычислял, и если в обычные дни выпроваживал, то в праздник непременно чем-то угощал. В День Ангела отца Илия обычно всех потчевали булочками в форме жаворонков.

В большой комнате проходило чаепитие, при этом кто-то постоянно читал вслух: прочитает две-три страницы и передает другому, – одно время вот так ходила по кругу книга епископа Кинешемского Василия (Преображенского) «Беседы на Евангелие от Марка». В левом углу, под иконами, принимал отец Илий – он сидел, склонившись, с четками в руках, и внимательно слушал собеседника, иногда задавая вопросы по теме, и всегда спрашивал, кого тот бы хотел в молитвах помянуть, а имена записывал аккуратно в книжечку.

Первый раз мы с ним встретились в Оптиной пустыни, поэтому в Переделкине были уже как давние знакомые, и я, надо сказать, подготовилась к встрече основательно, 18-листовую тетрадку в клетку исписала своими переживаниями. Мы долго (по сравнению с другими) беседовали, затем я стала чаще приезжать и чуть-чуть помогать по хозяйству, общаясь большей частью с Георгием, – старец при этом все время находил минуточку-другую на общение: то спросит, как я съездила в командировку в Новокузнецк, то – не замерзла ли в электричке.

Один раз, помню, приехали какие-то писатели, о чем-то спорили, задавали вопросы, я им налила чаю. Они чинно посидели, посмотрели вокруг, после них батюшка Илий говорит мне: «Вам, Ольга, надо писать. А что? Образование у вас хорошее, слог имеется, и сердце, конечно...».

Но тогда мне было не до литературы: мы только переехали в Москву, и предстояло решить много бытовых и чисто житейских вопросов, к тому же сказывалась двухчасовая разница во времени, и я постоянно уставала. При этом я неизменно старалась хотя бы раз в неделю выбираться в Покровский монастырь, к мощам Матроны Московской. Как-то через Георгия прошу у батюшки благословения съездить на родину святой, в село Себино Тульской области. Георгий ушел и через минуту вернулся: «Езжай, с Богом!» Мы ещё какое-то время поговорили с ним, сам Георгий жил в Серпухове, дорогу знал хорошо, поэтому, что называется, на пальцах объяснил. Навигатора у меня не было.

Тот путь я запомнила отчетливо. Выехала часа в 2 или 3 ночи, чтобы успеть в храм, где Матрона провела большую часть своей жизни. Поэтому рассвет встречала уже на приличном расстоянии от Москвы, в одной из тульских деревень мне пришлось притормозить и ждать минут 15–20, пока передо мной чинно не прошла огромная стая бело-серых гусей. Пернатые шествовали на другую сторону дороги к пруду и, в отличие от меня, не торопились. За деревней я решила ускориться – и тут же меня остановил постовой (по-моему, тогда было ещё ГАИ, а не ГИБДД, как сейчас). Внимательно изучив документы, работник правопорядка спросил, куда это я так тороплюсь, и, услышав про Себино, улыбнулся и тут же показал короткую дорогу, рассказал, как призывал на помощь святую во время армейской службы, заключив: «Помогает всегда!» Расстались мы как старые знакомые.

По краям дороги, напротив домов, много объявлений о продаже мяса птицы, баранины, говядины, молока, яиц… Жива русская деревня, работает. Но как же ей далеко до расцвета. Вспомнилось, как мы обсуждали с отцом Илием поэму «Русский крест» Николая Мельникова, он заказал в типографии, по-моему, тысячу экземпляров и раздавал всем желающим, говорил: «Хочу, чтобы поняли».

В Себино меня приняли хорошо. Я там исповедалась, причастилась, а после разрешили мне сфотографировать купель, в которой крестили Матрону. А ещё я там впервые написала новые имена в записке об упокоении – Натальи и Дмитрия, родителей Матроны. Не знаю, вернее, не помню, откуда этот урок, возможно, от отца Илия: он-то всегда поминал своих родителей Афанасия и Клавдию, а если, например, нужно было молитвенно обратиться к святителю Иоанну Златоусту, то обязательно поминал Секунда и Анфусу.

По приезде, спустя какое-то время, я подошла к батюшке и попросила благословения ещё раз съездить в Себино. Он не удивился: да, да, конечно!

…Есть у меня черта, которую четко охарактеризовал Борис Пастернак: «Во всем мне хочется дойти до самой сути».

Бывало и такое, к примеру, – в университете я сдала экзамен по какому-то предмету, а назавтра иду в библиотеку и читаю-перечитываю пройденное, мне важно понять смысл (смыслы), которые вкладывал автор изначально. Так и здесь, побывав первый раз на родине Матроны Московской, я, что называется, «не поняла» этого места, не уловила его дух.

Вопиющая бедность села Себино и окрестностей наводит на самые разные размышления. Вот молодая крапива… Сразу вспоминается, как маленькую Матронушку деревенские ребята стегали крапивой. Вот огромное поле чернозема, только что вспаханное, по которому лениво ходят птицы, выискивая червячков. Вот прозрачная река… В памяти всплывают объявления о живой рыбе. Всё это было и сто лет назад. И храм на том же месте. Меня удивляет: в селе нет магазина, сколько-то раз в неделю приезжает автолавка, где можно купить продукты. Люди здесь такие – наши, русские люди. Покупаю что-то у деревенской женщины, и она тщательно, до копеечки, дает сдачу: мне чужого не надо. Ещё и норовит чем-то угостить. И в храме меня угощали, отказавшись от денег. А узнав, что я издалека приехала, дали половину кулька просфор. Это моя Россия. Я потом, кстати, очень легко написала книгу про Матрону.

Люди здесь такие – наши, русские люди. Узнав, что я издалека приехала, дали половину кулька просфор. Это моя Россия

…Это случалось, к сожаленью, нечасто, но отец Илий любил спрашивать меня о городах, где довелось побывать в командировках (а я тогда ездила много), и о моем родном Крайнем Севере. Как-то, рассказывая про Тобольск, я, вполне естественно, упомянула про тамошнюю тюрьму. В коридорах расстояния между перилами заварены металлическими прутьями, это нужно, чтобы заключенные, которых водят на допросы, не могли спрыгнуть и покончить жизнь самоубийством. Я быстро говорю – и замечаю, как батюшка осеняет себя крестным знамением и бледнеет. Заметив мое состояние, кивает головой: мол, продолжайте. Я говорю об одиночных камерах, общих, состоянии нар, где сидели (почитай, жили) несчастные, а ведь там наряду с уголовниками отбывали наказание и политические, и люди духовного сословия…

Помощник Георгий Богомолов – это особый разговор. В свое время он проходил службу на Кавказе, рассказывал, как выживали в горах без провизии и, что особенно тяжело, без соли. Я почему-то это запомнила – «без соли». Георгий был человеком ярким, он всё всегда описывал в красках, говорил, что добрая треть людей, приходящих за советом к старцу, могла бы решить свои проблемы через приходского священника: надо всего-то покаяться и ходить регулярно в храм… Приводил примеры, как матери, которые «железно» хранили среду и пятницу, устраивали самым невероятным образом судьбы своих детей. Бог нас всегда слышит… У самого Георгия вроде два сына, один успешно окончил медицинский институт и теперь работает врачом. А до этого он полгода был келейником у старца. Георгий вспоминал: «Поехал мой сын подавать документы, и я почему-то был уверен, что в Тулу, ближе к дому, а он в Москву подался… и поступил легко».

…Пройдут годы – и невероятно живой и энергичный Георгий станет монахом Тихоном. Так и отойдет ко Господу – тихим, смиренным, кротким. А пока встречает большущую делегацию из Крыма, а год был то ли 2010-й, то ли 2011-й, и командным голосом говорит: «Не надо никуда уезжать и суетиться, потому что Крым – русская земля». Народ южный, темпераментный, задает сразу тысячу вопросов. Георгий говорит громко и понятно. Проходит пару минут, кто-то остается на послушании, остальные идут в гостиницу. Состояние легкого недоумения, ведь все знают, что в Крым можно попасть только по загранпаспорту.

Всякий раз, когда в Переделкино привозили новые книги, отец Илий непременно давал мне новинки, особенно ценил исторические, например, «Красный мираж. Палачи великой России» Альфреда Мирека, даже обмолвился, что какое-то время она будет моей настольной. Так потом и было. Когда я задавала вопросы, если было время, он терпеливо и тихо объяснял те или иные явления. Мог в двух словах выразить суть происходящего, и при этом всегда был предельно корректным.

Одно время от его имени даже диски раздавали под названием «Суть недавних времен», батюшка настоятельно рекомендовал мне послушать. Надо заметить, что я очень быстро привыкла к нему, к вниманию и подаркам, и стала относиться ко всему этому беспечно. В чем сейчас весьма раскаиваюсь. И, конечно же, о многом жалею. Например, Георгий строил храм Рождества Пресвятой Богородицы где-то в Калужской области, а я туда так ни разу и не съездила, хотя обещала ему написать об этом…

Немного о посетителях. Все они, конечно, очень разные. Но двое мне запомнились весьма отчетливо. Один – худой и застенчивый юноша лет семнадцати – тихо зашел и безропотно ждал своей очереди, во всем его облике была такая кротость, такое смирение, что это невольно располагало к нему. Батюшка Илий, едва завидев его, попросил у меня ручку и бумагу и тут же начал писать ходатайство о приеме в семинарию. Потом долго с ним говорил и на прощание… поклонился. Второй случай такой: приехала молодая девица, из тех, кого обычно бабушки на лавочке обсуждают – короткая норковая шубка, волосы до плеч, сапоги на тоненьких шпильках.

Я внимательно смотрю на Георгия, а он: «Ух, какая игуменья будет! Столп!»

В очереди заметно оживились: «Уж эту Георгий точно выпроводит». Проходит минута-другая, появляется Георгий – и, едва взглянув, ласково говорит: «Накинь платок, и пойдем к батюшке без очереди». Батюшка с доброй улыбкой принял её, долго беседовал, а потом, собрав пакет разных подарков, благословил. Я внимательно смотрю на Георгия, а он: «Ух, какая игуменья будет! Столп!»

Когда я долго не приезжала, Георгий обычно слал мне короткие сообщения. Иногда мы переписывались по почте, кому-то из посетителей что-то нужно было отредактировать, посмотреть черновики статей. Потом эта связь стала заметно ослабевать, батюшка стал принимать меньше и реже, я же предпочитала не ездить к нему – не хотелось его беспокоить, но его молитвенную поддержку я чувствовала всегда.

…Утром 16 марта я проснулась с ощущением Пасхи. И только к вечеру узнала новости. Хочется так много сказать, а в итоге получается лишь одно: «Христос Воскресе!»

Ольга Иженякова